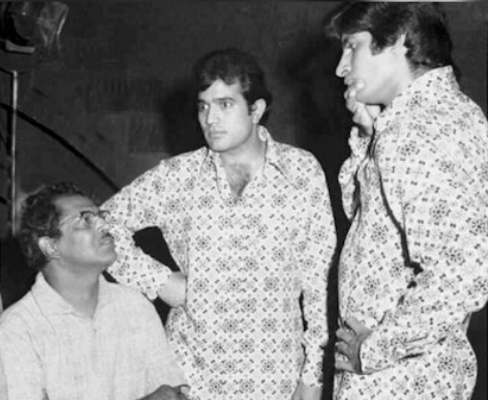

वह व्यक्ति जिसने गुड्डी में जया भादुड़ी को खोजा, अमिताभ बच्चन को आनंद में पहला बड़ा ब्रेक दिया, राज कपूर को अनाड़ी और राजेश खन्ना को आनंद के रूप में अमर कर दिया, धर्मेंद्र को सत्यकाम में उनके “जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका” दी – वह कोई और नहीं बल्कि महान फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी हैं।

ऋषिकेश मुखर्जी को भारतीय सिनेमा में (Middle cinema) मध्यवर्गीय सिनेमा का जनक माना जाता है। उनका सिनेमा आम जीवन की सरल, मानवीय और यथार्थवादी कहानियों को दर्शाता है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय मध्यवर्ग के जीवन और समस्याओं को बारीकी से प्रतिबिंबित किया गया है।

ऋषिकेश मुखर्जी ने आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को हास्य, संवेदनशीलता और मानवीय रिश्तों में पिरोकर, हिंदी सिनेमा की नई धारा को जन्म दिया—जो ग्लैमर और अतिनाटकीयता से दूर, दर्शकों को गहराई तक छू जाती थी। उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है और ‘ऋषि दा’ के नाम से लोकप्रिय हुए।

बचपन और शिक्षा

ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ। वे शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे और विज्ञान में रुचि रखते थे और कुछ समय के लिए अध्यापक भी रहे। उन्होंने बंगाली फिल्म उद्योग में एक फिल्म संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1951 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बिमल रॉय के सहायक निर्देशक के रूप में काम करने बॉम्बे (अब मुंबई) चले गए।

फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती संघर्ष

कलकत्ता में फिल्म संपादक के तौर पर करियर शुरू करने के बाद उन्होंने 1951 में बिमल रॉय के सहायक निर्देशक और संपादक के रूप में मुंबई में काम करना शुरू किया। ‘दो बीघा ज़मीन’, ‘परिणीता’, ‘देवदास’ और ‘मधुमती’ जैसी फिल्मों में उनके काम को सराहा गया।

बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म ‘मुसाफिर’ (1957) थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसकी शैली और विषय ने फिल्म समुदाय में हलचल मचा दी। उनकी अगली फिल्म ‘अनाड़ी’ (1959) ने उन्हें पहचान दिलाई, और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

साथियों का असर और प्रेरणाएँ

बिमल रॉय जैसी शख्सियत का गहरा प्रभाव मुखर्जी पर पड़ा; बिमल रॉय की यथार्थपरक, मानवीय और सामाजिक विषयवस्तु ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में झलकती है। राज कपूर, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, बड़े अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। इस दौर के श्याम बेनेगल, गुलज़ार आदि निर्देशक उनके समकालीन थे, लेकिन मुखर्जी ने मुख्यधारा और कला सिनेमा के बीच ‘मिडल सिनेमा’ की एक अनोखी राह बनाई।

अपनी एक अलग शैली

उनकी फिल्मों में आम भारतीय परिवार, संबंध, आदर्शवाद, सामूहिकता और ह्यूमर का बेहतरीन मिश्रण दिखता है। ‘आनंद’, ‘गोलमाल’, ‘चुपके-चुपके’, ‘गुड्डी’, ‘बावर्ची’, ‘अभिमान’, ‘अनुपमा’, ‘सत्यकाम’ जैसी फिल्में उनकी इसी शैली की मिसाल हैं।

वे नायक में सुपरहीरो या ग्लैमर की जगह इंसानी कमज़ोरियों, हास्य-व्यंग्य, और जीवन के छोटे-छोटे संघर्षों में खूबसूरती तलाशते थे—उनकी कहानी में अक्सर कोई बड़ा विलेन नहीं होता।

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में और विषयवस्तु

ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने करियर में ‘आनंद’, ‘गोलमाल’, ‘मिली’, ‘चुपके चुपके’, ‘सत्यकाम’ जैसी फिल्में बनाई, जिनकी थीम आम आदमी, मानवीय संबंध, सामाजिक मूल्य और सरलता पर केंद्रित थी।

उनकी फिल्मों में हास्य, संवेदनशीलता और जीवन की गहराइयों को सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया, जो आज भी दर्शकों के दिल में बसे हैं।

“बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं…” (आनंद, 1971)

मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण

‘आनंद’ (1971), ‘बावर्ची’ (1972), ‘चुपके-चुपके’ (1975), ‘गोलमाल’ (1979), ‘खूबसूरत’ (1980), ‘अभिमान’ (1973) जैसी फिल्मों में आम जिंदगी के राग-द्वेष, पीड़ा, हास्य-व्यंग्य और भावनाओं को बेहद सादगी से दिखाया गया।

उनकी फिल्मों में सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों, पीढ़ियों के टकराव, महिला पात्रों की दुविधाएँ और जीवन की छोटी-छोटी इच्छाओं का सूक्ष्म चित्रण होता है। उनके पात्र आमतौर पर छोटी नौकरियों में कार्यरत, ईमानदार, संघर्षशील किंतु स्वाभिमानी लोग होते हैं।

सामाजिक सरोकार

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में सामाजिक मूल्यों, शिष्टाचार और नैतिकता पर गहरा विश्वास दिखता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में सांस्कृतिक जड़ों, ममता, सामूहिकता और नैतिक निर्णयों की हानि या विजय का मुद्दा उठाया।

उदाहरण:

- ‘गोलमाल’ में नौकरी और पारिवारिक आदर्शों के अंतर्विरोध

- ‘चुपके-चुपके’ में हास्य के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग्य

- ‘नमक हराम’ में श्रमिक और पूंजीपति के संबंधों के माध्यम से वर्ग-संघर्ष

‘ये जीवन है… इस जीवन का…’—फिल्मों के गानों में छलकती सच्चाई

हृषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के गानों ने भारतीय ज़िन्दगी की सच्चाई और मानवीय भावनाओं को बेहद सादगी और गहराई से दर्शाया है। उनके द्वारा निर्देशित फ़िल्मों के गीत रिश्तों, संघर्ष, सपनों और आम आदमी की ज़िन्दगी की भावनाओं को गहराई और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं।

परिचय और उनका दृष्टिकोण

हृषिकेश मुखर्जी ने सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि उसे समाज और ज़िन्दगी का आईना माना। उनकी फिल्मों में परिवार, दोस्ती, प्रेम, संघर्ष, और रोज़मर्रा की घटनाओं का चित्रण किया गया। वे नाटकीयता और सदियों पुराने हिंदी फिल्मी क्लिशे से परे जाकर, भावनाओं की सरलता और यथार्थता पर ज़ोर देते थे। उनके गीतों की भाषा भी वही सच्चाई उजागर करती थी, जिससे दर्शक अपने को जोड़ पाते थे।

‘आनंद’ – ज़िन्दगी और मौत की सहजता

फिल्म ‘आनंद’ का प्रमुख गीत – “ज़िंदगी कैसी है पहेली, हाय” – जीवन की अनिश्चितता और उसकी सरलता को बेहद भावुकता से प्रस्तुत करता है। इस गीत में यथार्थवादी दृश्य और सरल बोलों के माध्यम से जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को महसूस कराया गया है –

“ज़िंदगी कैसी है पहेली, हाय… कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।”

यह गीत दर्शाता है कि ज़िन्दगी कभी खुशियाँ देती है और कभी दुःख, और इसके मायने को समझना आसान नहीं। फिल्म के केंद्रीय किरदार आनंद (राजेश खन्ना) की सकारात्मक सोच और मरणासन्न अवस्था में भी मुस्कुराने की कला गीत में उतर आती है।

(इसी दौर का एक और अमर गीत—“आने वाला पल, जाने वाला है”—समय की क्षणभंगुरता का मार्मिक बोध कराता है।)

‘अभिमान’ – रिश्तों की पेचीदगी

‘अभिमान’ फिल्म का गीत “तेरे मेरे मिलन की ये रैना” दो दिलों के रिश्ते, उनके उतार-चढ़ाव और प्यार के महत्व को बयान करता है—

“तेरे मेरे मिलन की ये रैना, नया कोई गुल खिलाएगी…”

यह गीत शादीशुदा रिश्ते, इच्छाओं, ईर्ष्या और समझौतों के विषय को उजागर करता है। हृषिकेश मुखर्जी ने इस गीत के माध्यम से पति-पत्नी के रिश्ते में आने वाली भावनात्मक चुनौतियों को अत्यंत सौम्यता से दर्शाया।

‘गुड्डी’ – सपनों और हकीकत की टक्कर

‘गुड्डी’ फिल्म का गीत “हमको मन की शक्ति देना” बच्चों के मासूम सपनों और समाज के कठिन यथार्थ को बखूबी बयान करता है—

“हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे… दूसरों की जय से पहले, खुद को जय करे।”

यह गीत प्रेरणा देता है कि सच्ची जीत आत्मसंयम और ईमानदारी में है, न कि केवल बाहरी सफलता में। नायिका का सबसे बड़ा सपना—उसका आदर्श हीरो वही सामान्य व्यक्ति है जो मेहनत व सच्चाई से जीता है।

‘बावर्ची’ – परिवार में आपसी संबंधों की अहमियत

“तुम बिन जीवन कैसा जीवन…”—यह गीत मानव जीवन में आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करता है। यह बताता है कि अपने प्रियजनों के बिना जीवन अधूरा और नीरस हो जाता है। मनुष्य का अस्तित्व केवल सांसों तक सीमित नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और आत्मीयता से परिपूर्ण होता है। गीत के भाव स्पष्ट करते हैं कि अकेलापन मनुष्य के लिए असह्य है और सच्चा आनंद तभी मिलता है जब जीवन में घनिष्ठ संबंध हों। इसमें मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण है, जो बताता है कि प्यार और अपनापन ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।

‘बावर्ची’ फिल्म का एक और गीत – “जैसे कोई फूल खिल गया, आज पहली बार” – परिवार की खुशियों, छोटे-छोटे सुख-दुख, और रिश्तों के बिखराव-गुंथाव का सुंदर चित्रण करता है। हृषिकेश मुखर्जी ने अपने गीतों द्वारा दिखाया कि परिवार ही सबसे बड़ा सहारा है, ज़िन्दगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों न आएँ।

‘चुपके-चुपके’ – हास्य में छुपी सच्चाई

फिल्म ‘चुपके-चुपके’ (1975) के गाने अपने हल्के-फुल्के, दिलचस्प एवं सुगंधित भावों के लिए जाने जाते हैं। गीतों में प्रकृति, प्रेम और जीवन के उत्सव का रंग है—जैसे “अब के सजन सावन में” व “चुपके चुपके चल पुरवैया”। इन गानों में हिंदी कविता का गहरापन झलकता है, जिसमें बांसुरी, पुरवाई, गोधूलि जैसे शब्दों के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति व मासूमियत उभरती है।

इन्हें सुनना केवल आनंद नहीं देता, बल्कि हृदय को छूता है। गीतों के बोल उन्मुक्त प्रेम, दोस्ती और छोटे-छोटे पलों की सुंदरता को दर्शाते हैं। इनमें हास्य, विनोद और भावुकता का अद्भुत संतुलन है, जो फिल्म के वातावरण को ज्यादा रोशन बनाता है। संगीत की सरलता और शब्दों की सहजता इन्हें सभी उम्र के लोगों में लोकप्रिय बनाती है। इस फिल्म के गानों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि वे भारतीय सांस्कृतिक भावनाओं और सामाजिक मूल्यों में गहराई से रचे-बसे हैं, और कई दशकों बाद भी उतने ही प्रभावशाली हैं।

‘अनुपमा’ – आत्मसम्मान और स्त्री-संघर्ष

‘अनुपमा’ के गीत अत्यंत मार्मिक, संवेदनशील और गहन आत्मीयता से भरे हैं। “कुछ दिल ने कहा” में अंतर्मन की सूक्ष्म अनुभूतियाँ, मौन वेदना और अदृश्य प्रेम उभरता है, जहाँ नायिका के मन के भाव शब्दों से परे होकर संगीत में बह जाते हैं। “धीरे-धीरे मचल” में संकोच, आकांक्षा और प्रेम की मासूमियत है, वहीं “या दिल की सुनो दुनियावालो” में हेमंत कुमार की आवाज़ विलगाव और पीड़ा का प्रभावशाली चित्रण करती है। कुल मिलाकर, इन गीतों में भावुकता, आत्म-संवाद, प्रेम और जीने की आशा झलकती है, जो श्रोता को भीतर तक स्पर्श करती है।

जीवन के साधारण लेकिन गहरे रंग

हृषिकेश मुखर्जी ने अपने गीतों में सच्चाई, ईमानदारी, अपनेपन और आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके गीत रोजमर्रा के संघर्ष, सपनों की दुनिया और सच्चे सुखों का संदेश देते हैं—उन्होंने अपने पात्रों के भीतर की नमी, खोखलापन, उल्लास, उम्मीद—सब कुछ गीतों के ज़रिए उतारा। सिनेमा के माध्यम से वे सामाजिक मुद्दों—जैसे भ्रांतियाँ, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, परिवार में मतभेद—पर भी ध्यान केंद्रित करते थे।

उनके अधिकतर गाने स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग—सभी की भावनाओं को गहराई से दर्शाते हैं। हृषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्मों के गीत हमारे जीवन का आईना हैं। ये गीत हमारे दिल के करीब इसलिए हैं क्योंकि इनमें वही भावनाएँ, वही समस्याएँ, और वही आशाएँ हैं जो हम सब अपनी ज़िन्दगी में महसूस करते हैं।

हर गीत में एक कहानी है—सपनों की, रिश्तों की, संघर्ष की, और समाज की। उनके गीत इस सन्देश को हर बार पहुँचाते हैं—“ज़िंदगी एक पहेली है, जिसका हल भावनाओं और रिश्तों में है।” इसलिए, हृषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के गाने हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा प्रेरणा और सच्चाई का स्रोत बने रहेंगे।

निर्देशन की स्वतंत्र शैली

मुखर्जी की निर्देशन शैली की खासियत थी—सीमित बजट में सशक्त कहानी, सटीक संपादन और यथार्थवादी अभिनय। वे बड़े स्टार्स को उनके पारंपरिक छवि से अलग भूमिकाओं में दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे और कम शॉट्स में पूरी कहानी दर्शाने की दक्षता रखते थे।

हृषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों की निर्देशन शैली सहजता, संवेदनशीलता और हास्य-भाव के अनूठे मिश्रण के लिए जानी जाती है। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे किस्सों और साधारण लोगों की कहानियों को बड़े सरल और गहरे अंदाज़ में प्रस्तुत किया।

सहजता और भावनात्मक गहराई

हृषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में हल्का-फुल्का हास्य, मानवीय भावनाएँ और जीवन के छोटे-छोटे सुख-दुख का सुंदर चित्रण मिलता है। वे अपने किरदारों को बारीकी से रचते थे और सीन को शतरंज की चालों जैसी रणनीति से तैयार करते थे।

समाज और परिवार की कहानियाँ

उनकी फिल्मों में परिवार, दोस्ती, प्यार और समाज के रिश्ते बेहद स्वाभाविक तरीके से दिखाए गए हैं। निर्देशक केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज की सच्चाइयों का आइना भी प्रस्तुत करते थे।

हृषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्मों को आकर्षक और हल्के-फुल्के अंदाज़ में पेश किया, जिससे वे हर आयु-वर्ग के दर्शकों से जुड़ जाते थे। उनकी फिल्में सकारात्मक सोच देती हैं और जीवन को गहराई से समझाती हैं। उनकी यह अनूठी स्वातंत्र्य और मानवीय शैली हिंदी सिनेमा में आज भी मिसाल है। उनकी फ़िल्मों में पारिवारिक संबंध, नैतिक द्वंद्व और आम आदमी की समस्याएँ प्रमुख थीं।

फिल्म निर्माण में अनुशासन और विविधता

ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा की असली ताकत उसका अनुशासन था—वे स्क्रिप्ट, संवाद और एडिटिंग में बहुत सख्त थे। शूटिंग के दौरान वे कलाकारों का मार्गदर्शन इतने स्पष्ट रूप से करते थे कि कई बार वे सीधी आलोचना भी कर देते थे।

“बाबू मोशाय! ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नही”

यह सदाबहार डायलॉग वर्ष 1971 की फिल्म ‘आनंद’ का है, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋषिकेश ने भी अपनी जिंदगी को इस डायलॉग की तरह ही जिया—निडर, बेबाक और बेमिसाल। उन्होंने कई बड़े स्टार्स को भी उनकी गलतियों पर झिड़क दिया था, लेकिन उनका यह अनुशासन उनकी फिल्मों की गुणवत्ता में झलकता था।

महिलाओं एवं संबंधों का चित्रण

अनुराधा, गुड्डी, अभिमान, खूबसूरत आदि फिल्मों में महिलाओं की स्वतंत्रता, दुविधाएँ, दबाव और पारिवारिक सीमाएँ स्पष्ट दिखती हैं। मुखर्जी ने प्रगतिशील विचार रखते हुए महिलाओं के मनोभावों और उनके सामाजिक संघर्षों को संवेदनशीलता से दिखाया।

मिडल क्लास की आवाज़

ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमाई ब्रह्मांड में भारतीय मध्यवर्ग की परेशानियाँ, सपने, रिश्तों में उलझन—इन सबकी झलक मिलती है। ‘आनंद’ में कैंसर-पीड़ित इंसान का जिंदादिल नजरिया, ‘अनुपमा’ में बेटियों की स्थिति, ‘सत्यकाम’ में नैतिक द्वंद्व, तो ‘गोलमाल’, ‘चुपके-चुपके’ जैसे हास्य से भरपूर पारिवारिक ड्रामा—यह सारे विषय उनके सामाजिक सरोकार को दर्शाते हैं।

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में भारतीय मध्यम वर्ग के दुःख-दर्द, उनकी आशाएँ, संघर्ष, नैतिक दुविधाएँ और पारिवारिक संबंधों का अत्यंत संवेदनशील व यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने अपनी कहानियों को इतने सामान्य स्तर पर प्रस्तुत किया कि हर भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार उसमें खुद को देख सके।

अनुराधा (1960) – खुद की ज़मीन खोजती भारतीय स्त्री का आंतरिक द्वंद्व

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म ‘अनुराधा’ अपने समय की अग्रणी फिल्मों में से एक है, जिसमें स्त्रीवादी दृष्टिकोण को अत्यंत संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी एक प्रतिभाशाली गायिका अनुराधा की है, जो अपने करियर और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का त्याग कर पति, डॉक्टर निर्मल के साथ गाँव में बस जाती है।

पति के जन-सेवा के कार्य में इतना डूबे रहने के कारण अनुराधा उपेक्षा और अकेलेपन का अनुभव करती है और उसकी कला व पहचान गौण हो जाती है।

फिल्म ‘अनुराधा’ का स्त्रीवादी दृष्टि से विश्लेषण

‘अनुराधा’ फिल्म भारतीय समाज में महिलाओं से जुड़े आत्म-त्याग, पहचान और निजी इच्छाओं के दमन का यथार्थ चित्रण करती है। अनुराधा का अपना गायन-कला में उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन विवाह के बाद उससे अपेक्षित था कि वह अपने पति और परिवार के सपनों को प्राथमिकता दे।

फिल्म यह प्रश्न उठाती है कि क्या स्त्री का आत्म-सम्मान और स्वत्व (Identity) उसकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से कमतर है? अनुराधा के भीतर का द्वंद्व दर्शाता है कि उसकी समर्पणशीलता ‘आदर्श पत्नी’ की छवि के पीछे कहीं न कहीं उसकी अपनी खुशी और आकांक्षा कुंठित होती रहती है।

फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएँ किस तरह महिला की रचनात्मकता और स्वतंत्रता को छीन लेती हैं।

उस समय के समाज पर प्रभाव

1960 के दशक में भारतीय समाज में पारंपरिक मूल्य सर्वोपरि थे; विवाह के बाद महिला की भूमिका मुख्यतः पत्नी और माँ की थी। ‘अनुराधा’ ने इन स्थापित धारणाओं को चुनौती दी और दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या किसी महिला की अपनी पहचान और इच्छाएँ भी मायने रखती हैं।

यह फिल्म अपने समय से काफी आगे थी और महिलाओं के आत्म-सम्मान, स्वायत्तता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर बातचीत की जमीन तैयार की। इसके माध्यम से समाज की सोच में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा तथा स्त्री के भीतर छिपी आकांक्षाओं और सपनों की कद्र करने की समझ विकसित हुई।

‘अनुराधा’ एक ऐसी फिल्म है, जो आज भी समाज में महिलाओं के स्वत्व, इच्छाओं और अभिव्यक्ति की प्रासंगिक बहस को मजबूती देती है।

सम्मान और उपलब्धियाँ

मुखर्जी ने 42 से अधिक फिल्में निर्देशित कीं और टीवी शो भी बनाए।

मुख्य राष्ट्रीय सम्मान

- दादा साहब फाल्के पुरस्कार (1999) – भारतीय फ़िल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान।

- पद्म विभूषण (2001) – भारत सरकार का एक उच्च नागरिक सम्मान।

- राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार – उनकी फ़िल्म ‘अनुराधा’ (1961) को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म के लिए।

- एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार (2001) – यह प्रतिष्ठित सम्मान भी उन्हें मिला।

- फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार – संपादन (‘नौकरी’, ‘मधुमती’, ‘आनंद’) और कहानी (‘आनंद’) सहित कुल आठ फ़िल्मफ़ेयर।

अन्य योगदान: केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड (CFBC) और राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम (NFDC) के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया।

अंतिम पड़ाव और विरासत

1980 के बाद व्यावसायिक दबाव और बदलते सिनेमा के चलते उन्होंने फिल्मों में सक्रियता कम कर दी। 1980 के दशक में जब एक्शन और ग़ुस्से से भरपूर सिनेमा का बोलबाला हुआ, मुखर्जी की सौम्य और संयमित शैली पुरानी पड़ गई।

उन्होंने कुछ समय के लिए टेलीविज़न की ओर रुख किया और ‘तलाश’ (1992; “सर्च”) जैसे धारावाहिकों का निर्देशन किया। 1998 में उन्होंने ‘झूठ बोले कौवा काटे’ के साथ निर्देशन में वापसी की कोशिश की, लेकिन आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की और यह व्यावसायिक रूप से असफल रही।

लेकिन आज भी उनकी फिल्मों के रीमेक, ओटीटी प्लेटफार्म पर उपस्थिति, और बॉलीवुड के नए निर्देशकों की प्रेरणा में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वे आम आदमी के सपनों और संघर्षों के सबसे प्रामाणिक कथाकार हैं।

ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा हमें हँसते-हँसते जीवन की वास्तविकता, संघर्ष और उम्मीद देना सिखाता है। उनके जैसे फिल्मकार अब कम ही मिलते हैं। अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों को जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने 27 अगस्त 2006 को अंतिम साँस लेकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालाँकि, वे अपने काम के ज़रिए आज भी अमर हैं।

Author Bio: Dinesh Dhawane

Dinesh Dhawane is a publisher, author, bibliophile, paleo-botanist, and passionate film critic. He has authored numerous professional books for universities and colleges, contributing significantly to academic literature. A dedicated collector of rare books, he owns one of the largest personal libraries in the country.

Dinesh Dhawane is a publisher, author, bibliophile, paleo-botanist, and passionate film critic. He has authored numerous professional books for universities and colleges, contributing significantly to academic literature. A dedicated collector of rare books, he owns one of the largest personal libraries in the country.

An avid cinema enthusiast, Dinesh is widely regarded as an authority on film history and personalities. He serves as a Core Committee Member of both the Nagpur Book Club and the Nagpur Film Society, actively promoting literary and cinematic culture.

What an amazing write up amazed to read so detailed information about great film makers 👌🏻 keep sharing such wonderful insights with us