हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में जिन महान हस्तियों ने अपने कला और व्यक्तित्व से श्रोताओं का हृदय जीता, उनमें सबसे प्रमुख नाम है – मोहम्मद रफ़ी। एक ऐसा नाम जो न केवल सुरों का पर्याय है, बल्कि मानवता, सादगी और भावनाओं का प्रतीक भी है। रफ़ी साहब का संगीत से जुड़ाव, उनकी संघर्षमयी यात्रा, और उनका योगदान इतना विशाल है कि वे केवल एक गायक नहीं, बल्कि एक संस्था बन गए।

बचपन और संगीत के प्रति लगाव

मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसम्बर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक और सादा जीवन जीने वाला था। बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी को संगीत में गहरी रुचि थी। जब वे बहुत छोटे थे, तो अपने बड़े भाई हमीद के साथ लाहौर आया करते थे, जहाँ वे चुपचाप नकल उतारते हुए गायक उस्तादों के पास बैठ जाते थे।

मोहम्मद रफ़ी जी के बचपन का एक अत्यंत प्रेरणादायक वाक़या है, जो उनके जीवन की दिशा तय करने वाला बना। जब वे मात्र 7-8 वर्ष के थे, तो उनके गाँव कोटला सुल्तान सिंह (पंजाब) की गलियों में एक फकीर रोज़ आया करता था। वह फकीर बड़ी भावपूर्ण आवाज़ में सूफ़ी गीत गाता था। रफ़ी उस फकीर के पीछे-पीछे चलकर उसकी गायकी को ध्यान से सुनते और उसकी नकल करने की कोशिश करते। कहा जाता है कि एक बार वे एक फकीर की आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सुनते-सुनते खुद ही उस तर्ज़ में गुनगुनाना शुरू कर दिया। यह उनकी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति मानी जाती है। वहीं से संगीत का बीज उनके मन में पड़ चुका था।एक दिन वह फकीर मोहम्मद रफ़ी के पिता से बोला, “यह बच्चा बहुत खास है, इसकी आवाज़ में खुदा की नेमत है। इसे गाने दो, यह बड़ा नाम करेगा।” उस दिन से रफ़ी के परिवार ने उनके संगीत प्रेम को गंभीरता से लिया। यही घटना रफ़ी के संगीत-सफर की पहली प्रेरणा बनी और आगे चलकर वे हिन्दी सिनेमा के सबसे महान गायकों में शुमार हुए।

गुनगुनाते हुए बाल काटते थे रफी साहब

रफ़ी के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफी की पढ़ाई में कोई रूचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सलून में काम सीखने के लिए भेज दिया था।

1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था, जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी को ऑडीशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायिकी में माहिर होते चले गए।

13 साल में पहली बार दी पब्लिक परफॉर्मेंस

1937 में रफी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल-इंडिया एक्जीबिशन, लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा।

गाना सुनने बैठे दर्शकों में के एल सहगल भी थी, जिन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गुल बलोच फिल्म का परदेसी..सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफी खूब नाम कमा रहे थे।

रफी के साले मोहम्मद हमीद ने रफी में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफी साहब की मुलाकात नौशाद अली से करवाई। जिसके बाद उन्हें ‘हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा’ की कुछ लाइने गाने का मौका मिला।

घर का माहौल और शुरुआती संघर्ष

रफ़ी साहब के घर में भले ही कोई पेशेवर गायक नहीं था, लेकिन उनके भाई हमीद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। वे उन्हें लाहौर के उस्ताद वाहिद खान साहब के पास लेकर गए, जहाँ उन्होंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली।1948 में, रफी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित ‘सुन सुनो ऐ दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी’ गाना गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

गायकी का सफर

रफ़ी साहब का पहला गाना 1941 में पंजाबी फिल्म “गुल बलोच” के लिए था। फिर वे मुंबई आए और 1944 में फिल्म “पहली शुरुआत” में पहला हिंदी गाना गाया। पर उनकी असली पहचान तब बनी जब नौशाद अली जैसे संगीतकारों ने उन्हें मौका दिया।

उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी थी — हर शैली में ढल जाना। रोमांटिक गाने हों, देशभक्ति गीत, दर्दभरे नगमे या भजन – रफ़ी साहब हर भाव में इतने सहज थे कि ऐसा लगता था मानो वह गाना उसी के लिए बना हो। उन्होंने शास्त्रीय, ग़ज़ल, कव्वाली, भजन, नज़्म, सब कुछ गाया।

उनका गाया “ओ दुनिया के रखवाले” (बैजू बावरा) आज भी लोगों को रुला देता है। “यहां बदला वफाओं का” (जुगनू), “तेरी प्यारी प्यारी सूरत को” (ससुराल), “बहारों फूल बरसाओ” (सूरज), “चाहूंगा मैं तुझे” (दोस्ती) जैसे अनगिनत गीत आज भी उतने ही ताजे लगते हैं।

एक संजीदा इंसान और विनम्र व्यक्तित्व

रफ़ी साहब केवल महान गायक ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही विनम्र और इंसाफ़पसंद इंसान थे। उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा गया। उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं था, ना प्रसिद्धि का घमंड। वे समय के पाबंद, धर्मपरायण और जरूरतमंदों की मदद करने वाले व्यक्ति थे।

ऐसा कहा जाता है कि जब फिल्म निर्माता उन्हें ऊँची रकम देना चाहते थे, तो वे अक्सर इंकार कर देते या नाममात्र की राशि लेते थे। कई बार तो उन्होंने मुफ़्त में भी गाने गाए, बशर्ते संगीत अच्छा हो और जरूरतमंद की मदद हो सके।

रफ़ी के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने दो शादियां की थीं। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपाकर रखी थी। इसका खुलासा मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी ने किया । यास्मीन ने अपनी किताब ‘मोहम्मद रफी मेरे अब्बा..एक संस्मरण’ में रफी की पहली शादी का जिक्र किया। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफी की पहली शादी 13 वर्ष की उम्र में उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज्यादा दिन चली नहीं क्योंकि बशीरा ने रफी के साथ भारत आने से मना कर दिया। वर्ष 1944 में 20 की उम्र में रफी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिमुन्निसा की बेटी बिलकिस के साथ हुई। पहली शादी से रफी का एक बेटा सईद हुआ था। दूसरी शादी से उनके तीन बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और तीन बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुईं। रफी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है।

मौलवियों के कहने पर गायिकी से बना ली थी दूरी

जब मोहम्मद रफी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायिकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया।

जब ड्राइवर को नौकरी से निकालने पर दी थी टैक्सी

मोहम्मद रफी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इम्पोर्टेड कार इंपाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने-चुने लोगों के ही पास थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा इस चिंता में रफी साहब ने उसे टैक्सी खरीदकर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70 हजार की थी। रफी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा ये निकला की सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं।

मौत के बाद सामने आया दरियादिली का किस्सा

रफी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे।

पतंग उड़ाने का शौक

रफ़ी का सबसे प्रिय शौक था पतंग उड़ाना. उनकी पतंगें काले रंग की हुआ करती थीं. हवा में उड़ती हुई काली पतंग इस बात का संकेत होती थी कि रफ़ी अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे हैं. वो अपनी पतंग के लिए माँझा पंजाब से मंगवाते थे. पतंग उड़ाने की बात आती थी तो हमेशा मृदु भाषी रहने वाले रफ़ी प्रतिस्पर्धी हो जाते थे. उनको किसी से भी अपनी पतंग कटवाना कतई पसंद नहीं था.

कैरम खेलने और दूध पीने के शौकीन

अपने खाली समय में मोहम्मद रफी मेहदी हसन और ग़ुलाम अली की गज़लें सुनते थे. उनके बेटे शाहिद रफ़ी बताते हैं, “संडे को बच्चों के साथ कैरम और बैडमिंटन खेला करते थे. उनको बॉक्सिंग मैच देखने का भी बहुत शौक था. अब्बा खाने के शौकीन थे और अक्सर लोगों को खाने पर बुलाया करते थे. उन्हें अम्मी के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था.”

“अगर वो बीमार भी रहती थीं तो रफ़ी साहब के लिए कम से कम एक व्यंजन तो बनाती ही थीं. बाकी खाना हमारे ख़ानसामा ख़लील भाई बनाते थे. अब्बा की चाय बहुत ख़ास होती थी. सुबह ही सुबह अम्मी अब्बा की चाय के लिए दूध में बादाम, लौंग और दालचीनी उबाल लेती थीं और चार या पाँच थर्मस फ़्लास्क भर कर उन के लिए चाय बनाती थीं. ये थर्मस उनके साथ स्टूडियो जाते थे. वो सिर्फ़ घर पर बनी चाय ही पीते थे.”

एक ठेठ पंजाबी की तरह उन्हें दूध पीना बहुत पसंद था. अक्सर जब उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तो वो लॉन में बैठते थे. जब दूधवाला दूध लाता था तो वो दो बोतल दूध बाहर ही पी जाते थे. दूधवाला तब हमारी अम्मी से शिकायत करता था कि उसका दूध कम पड़ गया है.

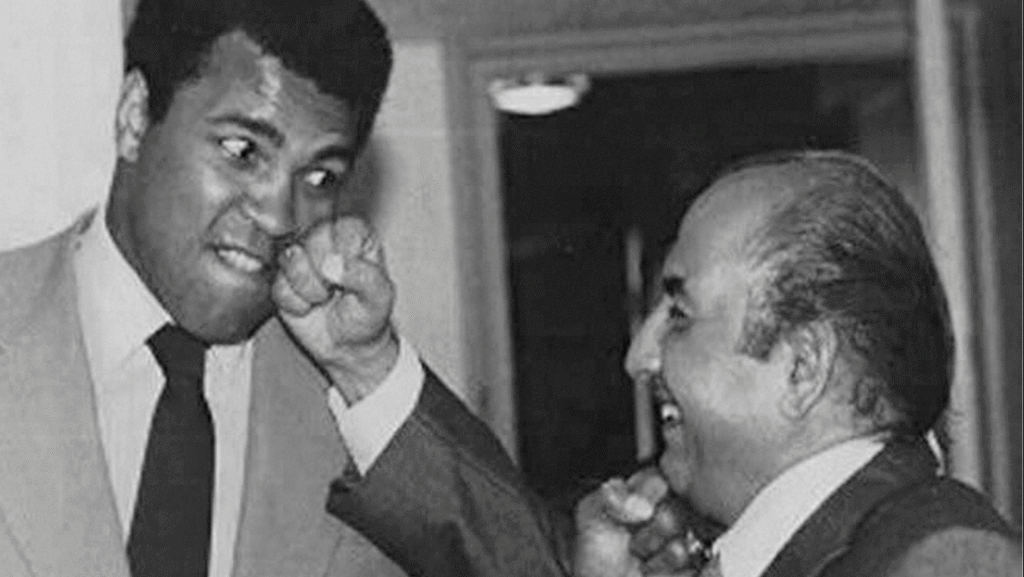

मोहम्मद रफ़ी और बॉक्सर मोहम्मद अली की ऐतिहासिक मुलाक़ात

मशहूर पार्श्वगायक मोहम्मद रफ़ी न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय थे। उनके मधुर स्वर और विनम्र व्यक्तित्व ने विश्वभर में संगीत प्रेमियों को प्रभावित किया। एक ऐसा ही रोचक और प्रेरणादायक वाकया तब घटा जब रफ़ी साहब की मुलाक़ात विश्वविख्यात मुक्केबाज़ मोहम्मद अली से हुई।

यह मुलाक़ात अमेरिका के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहाँ मोहम्मद रफ़ी ने भारतीय संगीत का प्रतिनिधित्व किया। जब मोहम्मद अली को बताया गया कि रफ़ी साहब वही महान गायक हैं जिनकी गायकी से करोड़ों लोग प्रेरित होते हैं, तो उन्होंने अत्यंत उत्साह से रफ़ी से हाथ मिलाया और कहा –

“आपकी आवाज़ में जो ताक़त है, वह किसी पंच से कम नहीं। आप दिलों को जीतते हैं, मैं रिंग में मुक्केबाज़ों को हराता हूँ, लेकिन आप तो आत्मा को छू लेते हैं।”

“I am the Great Mohammad Ali from America and you are the Great Mohammad Rafi from India”

मोहम्मद अली, जो अपनी विनोदी शैली और गहराई से भरे वक्तव्यों के लिए भी जाने जाते थे, रफ़ी साहब की आवाज़ से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि अगर वह कभी गायक होते, तो रफ़ी जैसे गायक बनना चाहते।

यह मुलाक़ात न केवल दो महान व्यक्तित्वों की भेंट थी, बल्कि यह उस सांस्कृतिक पुल का प्रतीक थी जो कला और खेल के माध्यम से देशों और दिलों को जोड़ता है। मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद अली, दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी, और उनकी यह संक्षिप्त भेंट प्रेरणा का प्रतीक बन गई।

ऐसी घटनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि सच्ची प्रतिभा और सादगी विश्वभर में सम्मान की पात्र होती है।

हिन्दू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक बन गए गीत

मोहम्मद रफ़ी जी न केवल एक महान गायक थे, बल्कि उनके गाए हुए कई गीत हिन्दू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक बन गए। उनके स्वर में जो मिठास और भावना थी, वह किसी भी मजहब की सीमाओं को पार कर जाती थी। रफ़ी साहब ने भक्ति गीतों से लेकर सूफियाना कलाम और कव्वालियों तक, हर रंग में इंसानियत का पैगाम दिया।

“मधे पुकारे राधे नाम” जैसे भजन हों या “मन तड़पत हरि दरशन को आज” जैसे भक्ति गीत—इनमें उनकी आवाज़ केवल एक गायक की नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की आत्मा की गूंज थी। वहीं “ओ दुनिया के रखवाले”, “ईश्वर अल्ला तेरे नाम” जैसे गीत स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देना है।

आज के दौर में जब समाज में धार्मिक मतभेद और कट्टरता बढ़ रही है, ऐसे समय में रफ़ी साहब के ये अमर गीत हमें एकता, शांति और आपसी सम्मान का रास्ता दिखाते हैं। उनकी गायकी एक दवा की तरह काम करती है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। उनके गीत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे—क्योंकि वे इंसानियत की आवाज़ हैं।

संगीतकारों, अभिनेताओं और सहगायकों से रिश्ते

रफ़ी साहब के हर संगीतकार के साथ बेहतरीन संबंध थे – चाहे वे नौशाद, शंकर-जयकिशन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल या आर.डी. बर्मन हों। सबने उनकी बहुआयामी प्रतिभा को सराहा। वे निर्देशकों की बात ध्यान से सुनते और बिल्कुल उसी भाव में गाते जैसे वे चाहते थे।

उन्होंने लगभग सभी प्रमुख अभिनेताओं के लिए आवाज़ दी — दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेन्द्र कुमार, जितेन्द्र, अमिताभ बच्चन आदि। कहा जाता है कि शम्मी कपूर ने एक बार कहा था, “अगर मेरी आत्मा को किसी ने आवाज़ दी है, तो वह रफ़ी हैं।”

रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए गाए गीत

मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार हिंदी संगीत जगत के दो महान स्तंभ थे। रफ़ी साहब ने कुछ ऐसे गाने भी गाए जो मूलतः किशोर कुमार के लिए रिकॉर्ड किए गए थे या फिल्मों में किशोर पर फिल्माए गए। उदाहरण के लिए, फिल्म रागिनी (1958) में रफ़ी ने “मन मोरा बावरा” गाया जो किशोर कुमार पर फिल्माया गया था। यह उनके आपसी सम्मान और पेशेवर सहयोग का प्रतीक था। रफ़ी की आवाज़ में किशोर की अदायगी देखने लायक थी। यह हिंदी सिनेमा की उस विरासत का हिस्सा है जहां संगीत ने सीमाओं को मिटाया।

नए गायकों पर प्रभाव

रफ़ी साहब की शैली ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। किशोर कुमार के दौर में भी रफ़ी अपनी जगह बनाए रहे। उनके बाद के गायक जैसे उदित नारायण, सोनू निगम, मोहम्मद अज़ीज़, शान आदि ने उन्हें अपना आदर्श माना।

सोनू निगम तो खुलकर कहते हैं कि वे रफ़ी साहब के बिना गायन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी गायकी, उच्चारण, भाव-प्रदर्शन, और तकनीकी शुद्धता आज भी गायकों के लिए मार्गदर्शन है।

अमर गायक की अंतिम विदाई

31 जुलाई 1980 को, मात्र 55 वर्ष की उम्र में रफ़ी साहब का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जैसे ही खबर फैली, देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए — यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था।

उनका आख़िरी गाना था — “शाम फिर क्यों उदास है दोस्त” जो एक तरह से उनकी खुद की विदाई जैसा प्रतीत होता है।

रफ़ी की अमरता

रफ़ी साहब भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका संगीत अमर है। वे आज भी रेडियो, टीवी, स्टेज शो और युवाओं के मोबाइल में जिंदा हैं। उनके गाए गाने समय की सीमाओं से परे हैं। आज भी उनके गीतों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जुड़ती है।

उनकी स्मृति में रफ़ी अवार्ड, स्मारक, और कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते रहते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और 2001 में उन्हें मरणोपरांत बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम चुना गया।

श्री मोहम्मद रफ़ी केवल एक महान गायक नहीं थे, वे भावनाओं के मूर्त रूप थे। उनके स्वर में जैसे एक जादू था, जो दिलों को छू जाता था। उनकी सादगी, इंसानियत और सुरों से प्रेम ने उन्हें उस ऊँचाई तक पहुँचाया, जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी हिन्दी सिनेमा के ऐसे स्वर सम्राट थे जिनके गाए अनेक गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके स्वर में ऐसी आत्मा थी कि हर भाव जीवंत हो उठता था। कुछ अमर गीत जो आज भी लोगों को भावुक कर देते हैं, वे हैं:

1. ‘ओ दुनिया के रखवाले’ (बैजू बावरा)

2. ‘चल उड़ जा रे पंछी’ (भाभी)

3. ‘तेरी आँखों के सिवा दुनिया में’ (चिराग)

4. ‘क्या हुआ तेरा वादा’ (हम किसी से कम नहीं)

5. ‘अब कोई गुलशन न उजड़े’ (आदमी)

6. ‘दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर’ (ब्राह्मचारी)

7. ‘मेरे महबूब तुझे’ (मेरे महबूब)

8. ‘बाबुल की दुआएं लेती जा’ (नील कमल)

9. ‘एहसान तेरा होगा मुझ पर’ (जंगली)

10. ‘मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया’ (हम दोनों)

आज जब हम उनका कोई गीत सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब आज भी हमारे साथ हैं, अपनी आत्मा से गाते हुए –”क्या हुआ तेरा वादा, वो क़सम वो इरादा…”उनका जीवन, संगीत और व्यक्तित्व युगों तक प्रेरणा देता रहेगा।

मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर नागपुर फिल्म सोसाइटी उन्हें सादर नमन करती है — वह स्वर, जो भारतीय सिनेमा की आत्मा में आज भी गूंजता है।

– अनुसंधान और लेखन: दिनेश धवने (Nagpur Film Society)